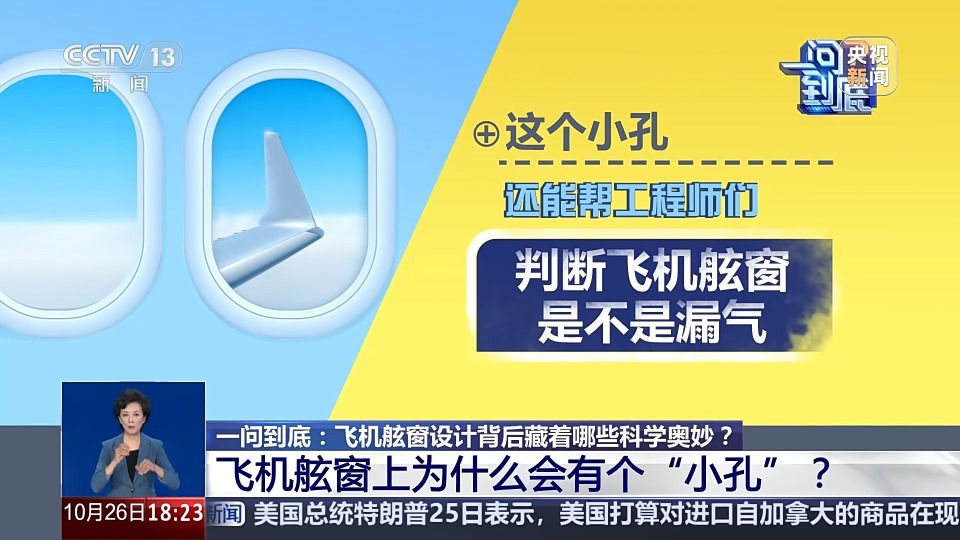

早年间的喷气式客机比如“彗星”号、波音707,舷窗还是方方正正的。可飞着飞着问题就冒出来了:方形的四个角跟“应力收集器”似的,遇到高空内外压差大、或者气流颠簸,角上的蒙皮很容易被“拉”出细小裂纹,时间长了甚至会漏气。后来工程师们琢磨出个招——把角磨圆!圆形舷窗能让压力顺着曲线均匀散开,既解决了应力集中的隐患,还给乘客留了更大的垂直视野——毕竟谁不想多瞅两眼云海翻涌的样子?

再说说那个让人好奇的“针尖孔”,别小瞧它,人家有个专业名儿叫“呼吸孔”,是舷窗的“安全心脏”。首先它是“压力平衡器”:飞机舷窗分三层——最外层是“承重担当”,扛着巡航高度90%的压力;中间层是“辅助选手”,帮着分担点;内层就是咱们能摸到的装饰层。高空外界气压只有0.2个大气压,舱内的高压空气会顺着这个小孔,慢慢钻到内外层之间的空隙里。这样一来,大部分压力都压在外层玻璃上,要是外层真出了问题,中间层还能顶一会儿,给飞行员留够时间把飞机降到安全高度。

其次它是“防雾小能手”。你冬天戴眼镜进暖气房会起雾吧?飞机里的温差更邪乎——高空外面零下几十度,舱内却暖得像春天。要是没这个小孔,舷窗分分钟蒙得跟毛玻璃似的,乘客看不清风景是小事,机组得通过舷窗看机翼、发动机的状态,模模糊糊的那可不安全。

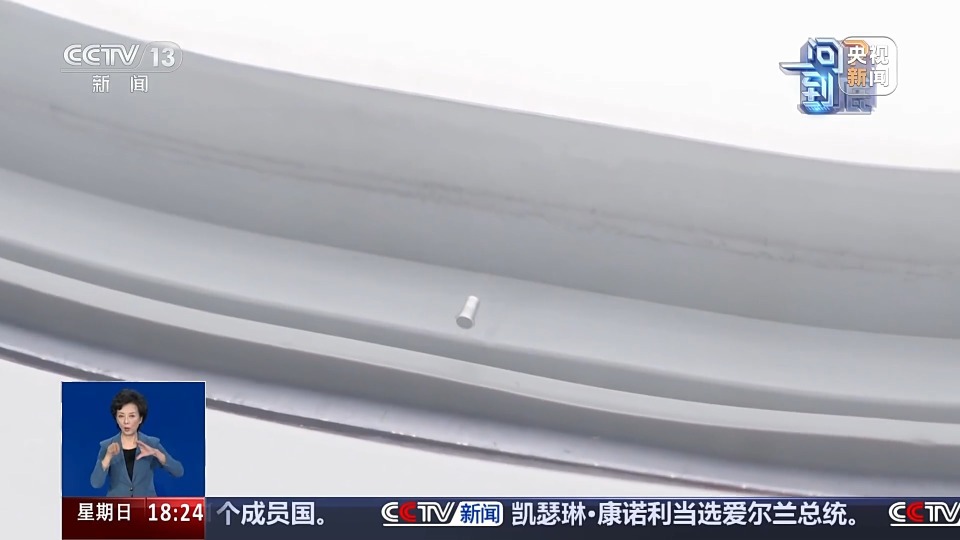

还有个隐藏技能:帮维修师傅“找漏”。飞机座舱是加压的,要是外层舷窗有个细微裂纹或者密封不严,舱内的空气会顺着小孔喷出去,形成一股细气流。这股气流会慢慢冲刷外层舷窗的内壁,时间长了就会留下明显的痕迹——维修师傅只要瞅见这道痕迹,就能立刻判断“这儿漏了”,还能估摸出漏气的严重程度,精准维修。

肯定有人要问:这么个小孔,会不会成了舷窗的“薄弱点”?放心,工程师们早把这点盘得明明白白——小孔的大小、位置都是毫米级精准测算的,别说针尖大,差0.1毫米都不行。就跟你家防盗门的通风口似的,看着小,实则是安全设计的关键。它不但不会让舷窗变脆,反而让整个系统更稳当。

其实飞机上的每一个“奇怪设计”,都是无数次试错、计算后的结果。从方形到圆形的舷窗,从“没人在意的小孔”到“呼吸孔”,藏着的是工程师对安全的死磕——毕竟每一次飞行的安全,都是“把细节做到骨子里”的底气。下次再坐靠窗位,不妨多瞅两眼那圆形舷窗和针尖小孔——它们不是“设计bug”,是飞机给乘客的“安全暗号”。